FEUILLETS AUX VENTS DE LA VIE ET DE LA MORT

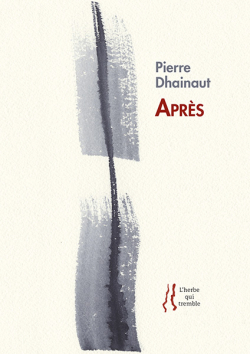

Il est des lieux qui nous ramènent entier à notre condition humaine. L’hôpital en est un. Nous y voilà soudain comme dessaisis du monde, de toutes ses promesses et de tous ses divertissements, nus au cœur d’un réel que nous avons parfois tendance à occulter dans l’état de santé. Le dernier livre de Pierre Dhainaut, Après, paru ce printemps aux éditions L’herbe qui tremble, évoque ce moment où la vie bascule dans la douleur physique, la souffrance morale et un silence où s’affronte seul le risque de mourir.

Après revient sur cette expérience récemment vécue par le poète, montre les traces ineffaçables qu’elle a laissées en lui, soulevant par là-même des interrogations taraudantes. Pour pouvoir à nouveau habiter la vie mais aussi le poème, l’auteur a dû tenter de saisir par la mémoire et dans les mots la substance de ces instants de lutte, d’angoisse et de perte, cerner ce qui a été ébranlé de son être dans la proximité extrême avec la mort pour pouvoir se reconnaître, mais transformé par l’épreuve, et continuer.

Le livre est donc un cheminement construit en quatre parties, plus une postface et des ajouts qui en éclairent le contexte et les enjeux, vitaux. Il s’agit pour le poète de trouver un sens qui unifie la traversée, l’avant et l’après de cet événement.

L’aquarelle de la première de couverture, réalisée par Caroline François-Rubino, dans sa sensibilité en trace et colore la résonance. L’écriture en vers — notes ou poèmes, hésite Pierre Dhainaut — semble relever d’un défi qui met en jeu l’ensemble des choix de l’homme et du poète. Sa volonté est de « revivre avec le langage l’épreuve » passée mais aussi d’accepter « la place qu’a occupée la poésie » durant cette longue période d’hospitalisation et de convalescence pour qu’« à nouveau elle soit possible ». Car, écrit-il : « Pourquoi accorder tant d’importance à la poésie si dans les circonstances les plus rudes elle n’offre aucune aide ou pire, si l’on ne songe pas à lui en réclamer une ? ». Répondre à ce questionnement est la condition pour lui de se garder vivant en recouvrant sa foi en l’acte d’écrire.

« Voir de face » : le titre de la première partie souligne donc la nécessité de ne rien occulter de ce qui a été perçu, senti, pensé à l’heure du péril, en ces heures où

« dès que

l’on pénètre en ces chambres, on est seul,

à la nuit ajoutant de la nuit ».

Les sept poèmes initiaux en effet saisissent au présent les premières heures passées aux urgences avant l’opération du cœur que le narrateur a subie. Le sentiment aigu de l’enfermement est traduit par l’évocation des murs, les affres du froid et de la lumière artificielle, le « fatras » d’une pensée soumise aux « visions noires » et aux « lèvres scellées ». La dépossession de soi, le sentiment de la séparation qui l‘accompagne, sont aussi symbolisés par le dépouillement du corps malade de tout objet personnel, vêtements et alliance. Pierre Dhainaut arrive à cerner tout ce qui fait l’effroi de ce type d’expérience d’une façon saisissante. Ainsi l’évocation de la descente sur un chariot au bloc opératoire s’apparente-t-elle à une descente aux Enfers :

« il fait froid

de plus en plus, de plus en plus bas

on descend, des couloirs se succèdent… ».

La deuxième aquarelle de Caroline François-Rubino, masse de gris foncé trouée fugitivement de blanc, renvoie autant au poids d’angoisse qu’à l’éclaircie produite par une parole humaine avant l’anesthésie. Le sommeil prolonge le sentiment de l’inconnu devant soi, éprouvé à l’entrée dans la salle d’opération, un après de « généreuse ignorance ». Lié à l’image de la neige « brillante, fondante » sous un regard d’enfant, il suggère pour le poète une remontée vers la source qui ramène à une lumière où fin et commencement se confondent.

Les quatorze poèmes suivants, qui forment la seconde et la troisième partie, sont une retombée dans la dure réalité post-opératoire. Intitulées « Cela (I) » et « Cela (II) », elles décrivent cet entre-deux où la conscience revient en un difficile réveil. La salle de réanimation est un hors-lieu où les repères habituels d’espace et de temps deviennent opaques de par l’absence d’ouverture, une durée vague et l’état même du malade, proie du mal-être et de la douleur. En quête des contours de son corps et de sa propre identité, l’homme redevient cet être dépendant qu’il a été à la naissance, et la présence à son poignet du bracelet qui l’identifie, en témoigne. À travers les sensations tactiles et auditives qu’il ressent, — « spasme », « frôlement » sur la peau, « bribes » de bruits, voix lointaines —, le narrateur tente désespérément de se réapproprier un nom et une place :

« Qui es-tu ? non,

mieux vaut que tu demandes

où tu te trouves… ».

Se savoir soi-même exister, nous montre Pierre Dhainaut, ne se fait que dans le lien et par le langage. L’injonction qu’il s’adresse,

« réponds-lui,

son visage

te rendra un visage »,

clôt symboliquement cette partie comme un déjà premier retour à la vie.

La troisième aquarelle, la peintre l’a donc voulue aérée et ses couleurs gris-bleu, plus claires, entérinent cette avancée. Les sept poèmes de « Cela (II) » qui suivent, insistent davantage sur les manifestations d’une souffrance, marqueurs d’une lucidité retrouvée : sur fond de soins, les insomnies, les plaintes, les « larmes » sont autant d’« appels au secours » car, nous dit le poète, « toutes les douleurs // sont d’enfants » et demandent consolation et présence. Les rêves revenus d’éléments naturels comme l’arbre, le vent, la neige, « cendre allégée », se déclinent certes encore au conditionnel mais sont signes d’une renaissance comme le bel arbre de la dernière aquarelle de Caroline François-Rubino dont le tronc bleuté s’élance vers le ciel pour la frondaison.

« Dire ensemble » — titre éloquent de la quatrième partie du livre — s’ouvre d’ailleurs sur l’évocation de « roses trémières », fleurs de la convalescence du corps mais aussi de la langue. Pendant l’épreuve, la « promesse d’une source // impérissable, les mots n’ont pas su la tenir » certes, mais le poète peu à peu se rend compte que celle-ci n’en demeurait pas moins là, souterraine. Il en reconnaît maintenant le manque car « la passion de dire » se confond avec la passion de vivre et ne peut se perdre. Il ouvre donc à nouveau la porte des mots restée jusqu’alors close et fait revenir ce qui, derrière, même « au plus noir des phrases », continue à remuer : les couleurs heureuses des adjectifs, les noms communs de la transfiguration, tels « âme » ou « larme », et cette parole qui prend en charge « les pertes, les résurgences et les augures ». Le poème, « gardien de la route silencieuse » dont parle Isabelle Lévesque citée en exergue de la postface, est promesse qui ne nie pas les contraires d’ombre et de lumière. Il englobe « la haie vive et le mur de briques », les « belles heures » et le vent mauvais, comme la vie englobe la mort. À nous d’entrer avec lui dans la circulation des souffles.

Avec Après, Pierre Dhainaut nous offre un livre d’une grande humanité car il nous ramène à l’essentiel : chacun fait l’expérience, tôt ou tard, de la maladie, de la douleur, de la mort. Lorsque le corps souffre trop, la vie entière vacille, tous les visages et les mots du bonheur s’enfuient. Si l’épreuve s’éloigne pour un moment (car nous savons qu’elle reviendra), alors nous pouvons en sortir grandis, malgré notre désarroi de mortels, en sachant mieux nos fragilités et nos espérances. Il y a dans ce livre de grandes ténèbres, l’intense clarté d’une résurrection, une vie renouvelée qui n’ignore rien de l’amour, de la poésie et de la mort.

Sylvie Fabre G.

D.R. Texte Sylvie Fabre G.

pour Terres de femmes

|