DU POÈTE AU MARCHEUR, LES MÊMES ANNEAUX DE SOLITUDE ET DE SILENCE

Qu’y a-t-il « derrière les étangs », « derrière les cols », « derrière les jours » ? Et qu’y a-t-il, au-delà, derrière les fenêtres avaleuses de ciel, de nuages, sinon le noir béant sur le vide ?

Puisqu’il faut accepter le gouffre pour pouvoir habiter « l’Abîme de l’existence humaine », il faut entrebâiller les ouvertures, pratiquer l’écart, s’infiltrer dans les interstices laissés apparents derrière « les lunettes d’approche » — expression empruntée par Alain Freixe à une toile de René Magritte ( La Lunette d’approche, 1963), et intitulé du poème d’ouverture. Faire reculer sans cesse les étendues toujours plus grandes du désert. Et s’insurger, peut-être, s’il est encore possible de le faire, avec ce peu qui reste « contre ». Contre l’avancée toujours plus prospère de ce qui musèle, et aller voir, avec un œil qui écoute, ce qui murmure encore sous les pierres. Rester en éveil « contre toutes les réquisitions du monde ». C’est ce qu’Alain Freixe invite à faire, à travers les fragments rassemblés dans son dernier recueil poétique — Contre le désert —. Aller chercher, derrière les murs, derrière ce que l’œil à lui tout seul ne peut voir ou se refuse à voir. Solliciter « l’œil au-delà de l’œil ». Aller fureter derrière « [c]e que cache la vue » (Bernard Noël). Pour cela, « jouer de l’oblique, aborder de côté, du côté de la coulisse ». Et tenter, par ces subterfuges — reflets, « emblèmes, « images », « miroirs » —, d’approcher cet insaisissable que le poète travaille au corps (des mots), d’en cerner la substance. Il y a le ciel, ses mouvances liquides, l’eau des ruisseaux et des étangs. Avec, inaccessibles mais toujours présentes, les montagnes, leurs promesses de solitude et de silence.

« La solitude et le silence. Deux anneaux. Deux ondes. Deux rythmes accordés. Serpent noir qui ondule jusqu’à se cacher dans ma langue. » (« L’automne est sans pitié » in « Reprises »)

« Les miroirs ?/On les traversera », affirme le poète en conclusion du poème liminaire et en réponse à sa première interrogation-négation : « Les miroirs ?/On ne s’en guérira pas. » Comment ? Et par où traverser ?

« Dans la nuit des poèmes », écrit Alain Freixe. Et il ajoute : « Ou celles des images ». « Quand l’œil fend les paupières et la langue les secrets. »

Tant pis si le miroir est « vide ». Pourvu qu’il soit « vivant ». Car que cache-t-il derrière ses reflets ? Rien de sûr, ni de réconfortant. Rien que le fracas du monde et ses eaux tellement noires, tellement désespérées qu’il arrive que le poète, avec d’autres, ait envie « de mettre le ciel des mots à l’orage ». Et « de faire voler en éclats toutes les portes de la réalité. » Le vent de la révolte gronde qui rugit contre ce qui reste. « Ravin noir et mouillères obscures. »

« Que l’arrière passe devant ! Le dessus dessous !

Que le rien d’en haut fasse nid ici.

Que dans les éclats. Les brisements. S’établisse un calme de débâcle »

s’insurge Alain Freixe.

Quant aux images, le poète en revendique l’usage, haut et clair :

« Oui, j’ai besoin d’images

de prises de sang

sur le monde

de prises de vue

de cadrages

et leur hors-champ

des images

et ce vent

qu’elles descellent

dans les murs

de l’air »

Les images, comme les miroirs, sont indispensables au poète, car elles font partie du gué. Elles offrent une possible passerelle entre des univers étrangers l’un à l’autre. Associant les contraires, créant échos et correspondances. Couleurs et murmures se fondent, sans transition des unes aux autres. Elles sont aussi expression d’un espoir, lien désirable entre hier et demain :

« l’avancée toujours possible

vers d’autres images

d’autres mots

d’autres jours »

(« Le sens le soir les images » in « Reprises »)

Elles font perdurer la passion, au-delà de ce qu’elle fut, comme il se dit dans cette très belle strophe du poème « Le blanc de l’églantier » :

« Faudra-t-il ces trous dans la langue, ces images qui au fil tendu du poème font ombre si grande que le désir y risque sa chanson perdue pour qu’au bout ce soit enfin le jour, quelque chose comme un matin et ses braises où suspendu un feu tremble dans l’absence des flammes ».

En aucun cas, le poète ne peut se satisfaire des apparences. Il s’agit pour lui de faire rendre à la langue ses forces insaisissables. Ses secrets. Libre est le poète, qui libère les eaux de la rivière et libère les mots. Dès lors, suivre le poète dans les poèmes-jalons qui forment gué, d’une section à l’autre du recueil. Lui emboîter le pas. Avec lui repriser les images du passé avec celles du présent, les reprendre, morceaux de prose, poèmes, les remâcher, revenir en arrière pour relever, reprendre encore et renouveler, d’une forme poétique à l’autre, ranimer la pigmentation des couleurs. Et accepter de se perdre. Dans le labyrinthe des paysages des mots des souvenirs des images. Accepter de se risquer, avec le poète, dans la fusion imprévue des éléments du langage :

« Main risquée dans l’écart des noms, se cognant parfois aux parois d’un défilé de langue, perdant des eaux dans un labyrinthe de rocs et d’écume ».

Accepter de se laisser surprendre dans le dernier poème par l’adresse inattendue et mystérieuse « À la belle matineuse », ce motif très Rinascimento étant peut-être ici une métaphore de la langue.

Le miroir, chez le poète, prend des formes multiples. Ainsi retrouve-t-il son côté inversé dans la combe au fond de laquelle coule la Castellane. De même la rivière dans son miroitement. Qui sépare un présent que n’émaille plus qu’une « ardente et triste lumière » d’un passé où la vie se vivait dans les livres.

Avec les miroirs, ses feux et ses jeux, s’en viennent la lumière, ses plissés innombrables et changeants sur l’eau des étangs et froissements des feuilles dans les arbres. Pourtant, « [à] regarder, entre hier et aujourd’hui », le poète s’avoue « sans prise/sur ce paysage/debout sur les jours ».

« c’est d’autres yeux

dans mes yeux

qu’il me faudrait voir

s’ouvrir

c’est d’autres syllabes

qu’il me faudrait épeler »

avoue-t-il, dans le même poème : « J’habite une autre nuit ».

Les yeux s’attardent sur les couleurs. Hier lumineuses, fanées aujourd’hui. Les couleurs comme la lumière ont pris des teintes passées, progressant vers « la transparence d’un blanc laiteux ». Pour que se produise à nouveau le fusionnement des sensations et que le bleu retrouve l’intensité aveuglante d’un « ciel en majesté », il faudrait faire jouer les « lunettes d’approche ». Peut-être alors, couleurs/rumeurs/formes, toutes pourraient se mettre de la partie. Il faudrait que l’œil écoute afin d’assurer le passage du dehors vers le dedans.

Il ne reste dès lors qu’à repriser/reprendre/relever les mots d’hier avec ceux d’aujourd’hui pour réconcilier passé et présent, images englouties encore perceptibles mais qui échappent à une emprise heureuse.

« Je m’endors j’écris

où les routes sont coupées

et les pas assurés

de s’égarer. »

Que reste-t-il, lorsque le sentiment dominant est celui d’une perte irrémédiable ? Pour un homme tel qu’Alain Freixe, si intensément proche de la nature, de son souffle primordial, de sa puissance, il reste à s’élancer vers les hauteurs. « C’est le moment de prendre le chemin de la montagne, l’heure d’aller vers celle qu’on ne pénètre pas, celle qui entre en vous. Cornes hautes du pic Madres », écrit-il dans le poème en prose « Sans plus attendre ». Car de la montagne le poète connaît le langage. Des signes qui ne trompent pas l’interpellent et le poussent à grimper, toujours plus avant « derrière les cols » ; « à s’enfoncer dans toujours plus de silence ». Non pas pour s’approprier cette part d’elle qui résiste, impénétrable, mais pour se laisser prendre par elle. Inversion des rôles de l’amant et de l’amante. Du poète au marcheur, ce sont les mêmes anneaux de serpents qui structurent l’âme entière, vouée à la solitude et au silence.

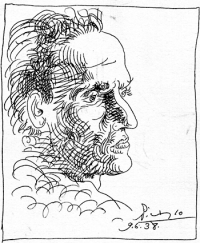

Angèle Paoli

D.R. Texte angèlepaoli

|

![Dans les fissures de la mémoire [...] Fissures de la mémoire](/wp-content/uploads/2025/09/6a00d8345167db69e201bb09d05b09970d-300wi.jpg)