Photographies et montage de Guidu Antonietti di Cinarca

Image: G.AdC

Image: G.AdC

♦ SOMMAIRE DU MOIS DE JUILLET 2023 ♦

Cartouche du N°223 de Terres de femmes / juillet 2023

Terres de Femmes / Pause d'été 2023

TdF sommaire du mois de juillet 2023 / N° 223

Catherine Pont-Humbert | Noir printemps

Michael Bishop | Revue NU(e)81 | La Grande Arborescence

Jean-Louis Giovannoni | Tout corps entame

Claudine Bohi | Un couteau dans la tête

Michel Diaz | Sous l’étoile du jour I Lecture d’Alain Freixe

Bruno Grégoire & Anne Segal | Le jardin et la cible

Michaël Glück | Appelez-moi Fougère

Michel Diaz | Sous l'étoile du jour

Joël-Claude Meffre | Ma vie animalière

Judith Chavanne | Prix international de poésie francophone Yvan-Goll 2023 | De mémoire et de vent

Germain Roesz | Claude Ber | Main Tenant

TdF sommaire du mois de juin 2023 / N° 222

Cartouche du sommaire du mois de juin 2023 ( N° 222)

<< Poésie d'un jour

" Les mots … "

Photomontage d’inspiration typographique / G.AdC

en hommage à → Yves Thomas

LES MOTS PARFOIS

Les mots parfois ouvrent des chemins ensoleillés

Éclairent les mystères

Trouent l’opacité

Les mots parfois s’assoupissent à mes côtés

Sur le bord de la route

Les mots parfois parlent en dormant

Chuchotent à l’oreille de la terre

Les mots parfois glissent au rythme de mes pas sur le chemin

Les mots parfois

Éblouis par une flaque de soleil

Font silence sur la beauté du monde

Catherine Pont-Humbert, Noir printemps, La rumeur libre 2023, p. 40

♦ Voir sur TdF:

→ Les Lits du monde, La Rumeur libre Éditions, 2021

♦ Voir aussi :

→ Légère est la vie parfois, Jacques André éditeur, Collection Poésie XXI n°61, 2020

→ RCJ

Le Numéro 81 de la revue NU(e), coordonné par le poète Michael Bishop est en ligne sur → Poesibao.

Création de la poète → Béatrice Bonhomme, la revue NU(e) est disponible sur le site de Florence Trocmé et également → ICI.

<<Poésie d'un jour

à Anna Coudart

L’ombre se déporte peu à peu

-corps parti on ne sait où

Au soleil couchant

Les formes s’allongent

La nuit les confond.

Vouloir rejoindre.

La rive

Nous éloigne

Autant nager vers le large.

Tu aimerais rejoindre

Les derniers rayons du soleil.

La matière

Colle à la peau

Et tu ne peux t’en dégager.

Ce que tu écartes

Pousse à nouveau.

Nos mains ne vont

D’un corps à l’autre

Que peu de temps.

Elles ne savent aller profond.

Continue de nager dans la fraîcheur du soir

Il ne te reste que cela.

L’air circule

Se délite

Comme le sable.

Sois assuré

Les draps

Sont des frontières

Qu’on ne peut franchir.

Océan intact autour de toi.

Nos mains ne peuvent.

Le Perchoir

2012/2022

Jean-Louis Giovannoni, « Nos mains ne peuvent » in Tout corps entame, Gravures de Philippe Duthilleul, Æncrages &Co/ Écri(peind)re, 2023, pp.43,44,45.

Ph. © Fabienne Vallin

Source

Voir sur → Tdf

<< Poésie d'un jour

" Elle note les pas de danse "

Aquatinte de → G.AdC

Dans le puits de sa vie résident des pensées en flocon. Elle recense

les souhaits reclassés. Derrière ses yeux secs, elle ne cesse de

ressasser les souvenirs sépia. Seuls quelques mots sont laissés à son

répertoire. Les mots superflus ont reflué d’eux-mêmes comme des

enfants sages sans vanité. Bisogna morire. Bisogna morire.

Tout avait toujours été trop tard.

Et sur le tard, la sagesse ne lui avait rien appris.

À six ans déjà, Emma abandonnait les romans commencés. Parfois,

elle esquissait la couverture. Souvent, elle s’en tenait aux titres.

-Leur liste, longue et intrigante, faisait œuvre de rêves.

Elle n’a jamais cru qu’il s’agissait de paresse mais plutôt de

paralysie. Elle était empêchée.

Elle a attendu de ne plus l’aimer pour le revoir.

Elle n’a pas le souvenir de l’avoir vu autrement qu’en songe.

Il y revêtait les costumes étranges d’animaux.

-Des voilures d’éphémère

des carapaces de scarabée

des pelures de tatou

des fourrures de dasyure

des peaux d’ânes.

Elle note des notes qu’elle perd, qu’elle jette,

qu’elle égare, qu’elle déchire.

Elle note les pas de danse

sans parvenir à relire ses notations.

Elle étiquette les objets qui perdent leur nom.

Elle astique et désétiquette. Elle déchiquette et frotte.

-Non

non elle ne sait plus à quoi sert ce bout de papier.

Sylvie Marot, Physalis, La Crypte, (le pays qui grandit), Image de couverture Sylvie Marot, 2023, pp.75,76,77,78.

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

SYLVIE MAROT

■ Sylvie Marot

sur Terres de femmes ▼

→ Lisianthus (note de lecture d’AP)

■ Voir aussi ▼

→ (sur le site des éditions de La Crypte) la fiche de l’éditeur sur Lisianthus

→ (sur Recours au Poème) une note de lecture de Marie-Josée Desvignes sur Lisianthus

→ (sur lelitteraire.com) une note de lecture de Jean-Paul Gavard-Perret sur Lisianthus

→ (sur lelitteraire.com) un entretien de Sylvie Marot avec Jean-Paul Gavard-Perret (1er janvier 2016)

→ (sur Lire le Japon) une note de lecture sur Lisianthus

<< Poésie d'un jour

Image de G.AdC

: la fierté du pays ; le printemps, l’été, l’automne et la mer

; à mon tour

de tenter ma chance

mais je commence en plein hiver :

et si la mer est loin

si cet hiver bat des records

pluie pluie pluie pluie pluie pluie pluie

même le dimanche

la Seine monte centimètre par centimètre

ici à Ivry

elle a déjà submergé les berges

j’entends le clapotis

léger le ressac plus sourd des mètres

cubes de liquide

contre les dépôts de ciment et de béton

l’eau recouvrira bientôt

le ruban d’asphalte qui a remplacé les petits pavés ronds

enfoncés surf leur lit de sable

à coups de marteau

par les ouvriers de la voirie

mais qu’est-ce qui déborde – à part ma gratitude ?

réponse : c’est toujours le temps

il n’y a plus qu’à nager à contre-courant

sans plus se tracasser

avec cette vieille fredaine pourtant tellement intempestive

du commencement

et de la fin

*

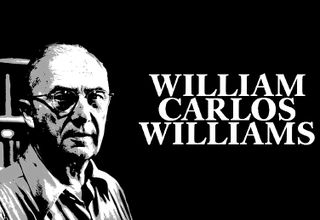

William Carlos Williams ce n’est pas seulement

les asphodèles notre mariage

des petits riens

c’est aussi Paterson

la ville ouvrière où il vécut

et pour Paterson il s’était inspiré de Dublin

dans le sillage d’Ulysse

autant dire personne

ni rien d’autre que trente siècles au moins

derrière nous et demain devant

-oui avec les citrons oui

la rosée oui un chien oui l’imperfection de tout

les lapins une colonne le flux

du Traité de la nature humaine oui

avec vos seins parfumés

une célébration avec ajouts

et retraits –

et puis il faut bien reconnaître que Ulysse et Ulysse

ce sont quand même la Grèce

et que la Grèce est notre bien commun

comme la mer et la neige

l’amour ou l’amour de l’amour

ou appelez ça comme bon vous semble

vieillesse ou jeunesse ou vieillesse

quand Williams commence à publier son Paterson il a soixante-trois ans

*

pas de chute d’eau

à Ivry – quelques

papillons communs et des confettis de couleur

le jour de la fête de l’enfance

en juin-

beaucoup de péniches et de cheminées

dans le quartier du Port

des usines en veux-tu

en voilà

les briqueteries les tuileries les journaliers

qui tirent des brouettes

remplies de briques de tuiles de sable de gravier

une charronnerie où réparer une roue

ou le moyeu

la compagnie des Lampes qui brille

au firmament industriel

juste au-dessus de l’usine des eaux

devenue le dépôt d’œuvres d’art

de la ville de Paris

la réserve des es plâtres et de ses tableaux

pas de chute

mais des remous autour des piles du pont Nelson Mandela

et qui d’autre cette nuit pour plonger

puisque

Tout mérite d’être tenté

et qui sait

encore

qui est le Marcel Boyer du quai Marcel-Boyer

quand on pose le pied

à Ivry-sur-Seine ?

Bernard Chambaz, La vie d’après Williams in « Contre-Allées », Revue de poésie contemporaine, Printemps 2023, pp.2, 3, 4, 5.

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

BERNARD CHAMBAZ

■ Voir aussi ▼

→ (sur Encres vagabondes) un entretien avec Bernard Chambaz (propos recueillis par Brigitte Aubonnet, mai 2015)

Claudine Bohi Un couteau dans la tête

Éditions l’Herbe qui tremble 2022

Lecture de Patricia Cottron-Daubigné

Portrait de Claudine Bohi par G.AdC

Le titre interpelle. Claudine Bohi ne nous a pas habitués à des expressions aussi violentes. L’exergue choisi par l’autrice confirme cette impression :

« Un livre doit être la hache pour la mer gelée qui est en nous » (Kafka).

Nous entrons dans un livre où quelque chose des fondations d’une existence est en jeu.

Cette expression « un couteau dans la tête » parcourt tout le recueil, formule obsédante qui dit bien son impact répété dans la vie des protagonistes. De la guerre à l’inceste.

L’histoire s’origine dans la guerre 14-18. Un jeune homme, jeune soldat, doit, sous la menace de ses chefs achever ses compatriotes agonisants, avec un couteau. Violence définitive dans cet homme qui sera « un monstre » – dit sa fille qu’il a violée -, couteau dans la main, sexe dans le corps, et enfin dans les mots, pour poser tout cela, à distance.

On entre là dans l’inimaginable de la guerre. Je songe au roman d’Erich Maria Remarque, À l’Ouest rien de nouveau, récit dans lequel le narrateur revenant dans sa famille se trouve totalement étranger à la vie normale, perdu dans la violence qu’il a vécue, comme vidé de lui-même.

Dans la première partie de son livre, Claudine Bohi dit l’horreur de ce qu’a été contraint de faire ce grand-père. Comme il a fallu peser les mots pour écrire cela ! On sent, malgré les événements qui suivront, toute l’empathie que l’autrice a pour ce jeune homme que la guerre détruisit totalement sans le tuer. Et ce n’est ni pour justifier, ni pour expliquer l’inceste qui suivra, mais pour tenter de comprendre un homme, en profondeur. De comprendre ce que chacun vit et qui le mène là où il va, si rien ne l’a aidé à éliminer la violence subie. Le rouge du sang et la colère dévastent tout :

« ce couteau nu

tout au fond de ces chairs

sanglantes

où meurent tes camarades

ce dur couteau obligé à ta main

et le fusil du capitaine te guette

si jamais tu dis non

ce couteau-là tu l’as conservé

au milieu de ton crâne

il s’est planté fiché

(…) »

Ce que la guerre fait aux hommes est la réflexion que génère ce livre.

Dans ce récit, Un couteau dans la tête, c’est – par propagation de cette violence initiale – l’inceste qui est nommé, qui détruit ses victimes et les proches. Violence propagée dans la tête de tous :

« ce couteau dans ta tête

secrètement porté

il s’enfonce partout

s’enfonce dans ta vie

s’enfonce dans tes yeux

et dans tes mains de père

et dans tes mains d’amant

dans toutes tes mains d’homme

(…) »

« il continue sa guerre

(…)

la blessure est profonde

qui ne se connaît pas

(…)

de père en fille

jusqu’en petite fille »

Le couteau qui tranche, ce sont aussi les mots répétés de la mère violée, détruite, « tous les hommes sont des monstres », mots venus de l’enchaînement des drames qu’elle vit, détruite, détruisant à son tour.

Le sujet est répandu. Il occupe fréquemment l’espace médiatique, au point que, involontairement, nous le reléguons en place de faits divers à moins que, par effet de voyeurisme, nous ne nous y intéressions quand le monde des « people » est concerné.

Mais quand une poète comme Claudine Bohi s’en empare, c’est autre chose qui se passe : le terrible tragique est posé là sous nos yeux, sans pathos, sans lamento, avec la seule force de ce qui se joue. Dire pour l’arracher, ce couteau planté dans la tête. Dire pour mettre fin aux violences qui s’enchaînent. Dire, comme l’ont fait jadis les grands poètes tragiques grecs.

Un couteau dans la tête est un livre puissant.

Claudine Bohi ouvre ce recueil par un hommage à la langue poétique :

« Il n’y a sans doute que la parole poétique, celle où les mots sont aussi musique,

pour que puisse enfin surgir ce qui laissa sans voix. (…) »

Et sans doute a-t-elle eu raison. Car c’est grâce à elle, à la maîtrise qu’en a l’autrice, que ce livre atteint son efficacité : force, délicatesse, partage. On a déjà pu le mesurer aux citations données plus haut.

Je pourrais citer aussi de nombreuses pages où le rythme subit comme une accélération essoufflée, dans la scène de l’inceste, dans le martèlement de la parole maternelle, dans le départ du père.

« Elle a cinq ans de boucles blondes

et de caresses

un soir d’hiver où il ne neigeait pas

simplement froid dessus

jusqu’à fendre les pierres

elle s’en souvient encore

elle a mal à son père

elle a froid à son père

il est parti au loin

il est parti partout »

C’est à chaque fois de l’irrespirable. Cette poésie a à voir avec le blues, la musique pour dire et atténuer la douleur, dans le partage et les effets lancinants.

Il y a aussi le travail des couleurs. Le rouge du sang qui de réel devient métaphorique ; le blanc du mutisme, tant d’années à ne rien dire (malgré tous les livres écrits, qui s’approchaient peu à peu de cela), le blanc du brouillard – qu’a vu l’enfant, quelle horreur est fichée dans sa tête, qu’a-t-elle vécu ? -, le blanc de la neige qui recouvre (mais est-elle si pure ?), le blanc du regard qui veut se vider.

« la petite fille s’endort

dans le lit de la mère

(…)

un soir d’hiver

où il ne neigeait pas

le souvenir est blanc

le geste est effacé

où sont allés les mots

où passa la parole

où part la petite fille

d’où elle ne revient pas »

Mais la couleur qui , selon moi, domine au moment où je clos cette note, c’est la blondeur de la petite fille qui est celle du père, avec les mêmes yeux bleus, une image de la douceur trahie, abîmée, mais énoncée de manière répétée avec une telle tendresse, un tel enveloppement, les mots comme des bras d’amour, que je veux croire que ce livre est, pour l’adulte devenue, le sourire possible.

« une petite fille dorée blondie

comme un soleil en son premier matin »

<<Poésie d'un jour

" Je garde l’œil plaqué contre la plaie silencieuse. "

Aquatinte de G.AdC

De quelle lenteur je me détache. Des mots ne sont pas les miens.

Nous sommes l’ombre l’un de l’autre. Invisible, l’enfant en moi

n’a pas d’autres mains que ses yeux.

Les instants déroulent leurs volets clos derrière les fenêtres. Des

images me reviennent, d’autres me regardent. Je garde l’œil plaqué

contre la plaie silencieuse.

Le passé prend corps à mesure que je déroule ma propre solitude,

que je gravis le chemin abrupt. Je sens l’aggravation des ombres,

le vertige. Il n’est plus temps de rebrousser chemin et à peine

possible de me retourner. Le vide est passé en moi. Quelques mots

dérisoires pour le combler, des gestes ou des prières. Je ne peux

guère que deviner là où rien ne se donne. Main sur la pierre, les

yeux clos.

Le véhicule s’éloigne. La maison, derrière nous, rapetisse dans

la nuit, éclairée de sa seule fenêtre. Lui, sur le siège passager, ne

laisse rien paraître. En une seconde, grosse de terreur, je vois la

nuque suintante, la figure difforme se retourner au carreau et me

voir, savoir que c’est moi. Il m’était impossible de le quitter. J’ai

compris qu’il était en moi. Le matin ne filtrait pas encore à travers

les lames du volet.

Dans le jardin, le jeu n’était qu’une attente de plus. Les murs

blancs, silencieux, des soupirs dont on exige qu’ils portent tout le

poids et se contiennent. L’ombre est lourde des fruits qui n’ont pas

mûri. Du cri ancré en moi, comme si tout devait encore être vécu.

Les terreurs laissées pour morte, les pensées niées arrachées à ce

que je vivais. Enfant, je ne pouvais les fuir, ni fuir en elles.

Je ne voulais pas voir. Je voulais que cela meure. Qu’il boive plus

vite. Que le sommeil l’avale plus vite et qu’enfin en moi tout

s’endorme.

J’ai étouffé l’enfant. Le mal avec la racine.

J’aperçois sa fêlure à lui, ma fragilité. Contigües l’une à l’autre. La

plaie s’assèche. Je la regarde, muet, comme je regarde grandir mon

propre fils.

Dans les yeux de mon père ce n’est plus lui que je voyais. Jamais

il ne quittait sa détresse pour la mienne. Les instants sans lien.

Chaleur d’été sans issue. Comme l’intuition d’une patience qui

n’est pas celle d’un enfant.

Olivier Vossot, « fils » III, in fils, Édition La Crypte 2023, pp. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Olivier Vossot sur → Tdf