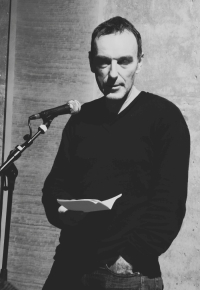

Claude Ollier en 1986 © Sophie Bassouls – Getty

LES MISES EN SCÈNE DE CLAUDE OLLIER Claude Ollier en 1986 © Sophie Bassouls – Getty

LES MISES EN SCÈNE DE CLAUDE OLLIER

Je viens tout juste d’achever la lecture de La Mise en scène. Le premier en date (1958) des Prix Médicis. Un roman de Claude Ollier qui me tient encore rivée à ses pages. Livre fermé, les pages continuent en effet de me hanter. Ce livre, je l’ai déniché dans une ancienne madia, un vieux pétrin corse où je range un bon nombre d’anciens ouvrages, à lire ou à relire. Celui-ci était du nombre des livres que j’ai mis de côté. Je ne sais trop pourquoi il était resté ainsi confiné. Il avait pris l’humidité, quelques moisissures aussi, mais il était tout à fait déchiffrable. Lorsque je l’ai extirpé du coffre où il se mourait (tout livre oublié est un livre mort), j’ai imaginé qu’il s’agissait d’un roman de Claude Simon. Ce n’est qu’après avoir commencé à le feuilleter que j’ai pris conscience qu’il s’agissait bel et bien d’un ouvrage de Claude Ollier. Un écrivain dont, à mon grand regret, je n’ai gardé aucun souvenir de lecture. Il est vrai que, dans mon esprit, Claude Ollier est resté étiqueté « Nouveau Roman ». Et c’est probablement la (mauvaise) raison pour laquelle je l’avais délaissé.

Pourtant les quelques lignes du texte de présentation de la quatrième de couverture auraient dû m’aimanter car s’y trouvent rassemblés tous les ingrédients indispensables à l’éveil d’un véritable désir de lecture. D’une lecture prolongée d’ailleurs puisque La Mise en scène est le tome premier d’une suite fictionnelle (Le Jeu d’enfant) qui en comporte huit. Suite que Claude Ollier a composée entre 1955 et 1975. En première de couverture, une photo de Claude Ollier, représentant la muraille d’un grenier à grains, à Aït Bouguemez, dans la vallée du Haut-Atlas. De quoi attiser encore davantage mon intérêt pour ce roman d’aventures présenté comme « colonial », un roman policier qui « est aussi un étonnant documentaire sur une contrée retirée du monde berbère musulman ».

Sans tarder, je me suis donc lancée dans la lecture de La Mise en scène, qui a creusé en moi son sillon d’interrogations, de perplexités, de mystères et d’enthousiasmes. Quel ouvrage ! À nul autre comparable ! Quel jeu de construction ! Quel jeu de pistes magistral ! Et quelle « mise en scène » ! Ou plutôt quel emboîtement fascinant de mises en scène. Mises en scène subtiles et savamment orchestrées par l’auteur dans un lieu quasi clos de montagnes désertiques du Haut-Atlas, où les autochtones qu’on y croise semblent s’être tacitement entendus pour maintenir l’ingénieur Lassalle, l’étranger, loin de leurs petits arrangements. Mises en scène qui se succèdent d’un lieu à l’autre, dans une kyrielle de déplacements et de rencontres dont il est difficile de dire si ceux-ci sont vraiment dus au hasard ou si, au contraire, ils sont dus aux jeux du bouche à oreille qui, même dans ces douars excentrés, retranchés derrière les murailles montagneuses, circulent pleinement. Mises en scène ordonnancées avec une méticulosité d’horloger par le romancier qui place ses pions sur l’échiquier de la toile qu’il a tissée entre le bourg d’Assameur où vient d’arriver Lassalle et l’Aït Imlil où ce dernier doit se rendre. Et d’où il devra repartir pour rejoindre son point de départ. D’Assameur à Assameur, et au-delà, Dar el Hamra.

Tout se déroule en quinze jours. Et l’on voit surgir dans les mémoires, autour de l’ingénieur Lassalle, en relation avec un passé antérieur vieux de deux années, un certain Moritz, ingénieur dans la même Société. Le nom de ce Moritz revient régulièrement dans la bouche des divers interlocuteurs de Lassalle. Lequel emboite les pas de son prédécesseur afin de réussir là où ce dernier a échoué. Plus intéressant encore, il y a ce géologue au nom systématiquement déformé : « Un nommé Hessing, ou Gessing, ou quelque chose d’approchant »… Cet étranger, dont la venue est antérieure de quelques jours à celle de Lassalle, et qui est mort dans des circonstances mal élucidées. Un accident de montagne, sans doute. C’est si vite arrivé. Affaire étouffée. Classée. Comme semble être très vite classée aussi la mort de la jeune Jamila. Dont Lassalle a entrevu le corps lacéré de deux coups de couteau à l’infirmerie d’Assameur. D’autres jalons participent au maillage qui se tisse autour de Lassalle. Le capitaine Weiss, qui héberge le nouvel arrivant, lequel ignore qu’il occupera la chambre du mort. Mais, dès le premier chapitre, des signes inquiétants se font jour ; des menaces qui empêchent le voyageur de dormir. À commencer par la carte murale, obsédante, qui prend des formes animales ou végétales. Qui s’animent comme autant de signes avant-coureurs dont le lecteur retrouvera la présence au cours du récit. Weiss cependant procure à son hôte ce dont il a besoin : gîte, couverts, mulets guides. Weiss émaille leur rencontre de conseils et de commentaires sur la carte murale qui orne son bureau. Carte étrange car incomplète. Muette par endroits.

« Imlil et ses hautes chaînes environnantes, en plein sud d’Assameur, sont invisibles sur la carte d’état-major, perdues quelque part au centre d’une zone non cartographiée. »

Arrive ensuite le brigadier Pozzi, chargé de conduire Lassalle jusqu’à Tafrent où l’ingénieur est confié au garde Piantoni, lequel sera chargé de lui procurer mulets et guide qui prendront la relève sur les sentiers escarpés qui mènent au pied de l’Angoun. Au cours de ces moments partagés entre haltes, déplacements en camionnette et installation à la maison forestière de Tafrent, Pozzi, Lassalle et Piantoni échangent les nouvelles du jour. Où l’on reparle de Moritz et de son échec, des « Mines et pistes minières », motif de la présence de Lassalle dans ces lieux, projet que l’on aimerait bien voir aboutir – « ça rendrait bien service à tout le monde »… Soirée où l’on reparle aussi de Jamila, transportée par « trois ou quatre types » de la tribu des Aït Andiss… Une histoire parmi tant d’autres.

« Sans compter [les histoires] qu’ils arrangent entre eux et dont on n’entend jamais parler. »

Le lecteur doit patienter pour connaître la suite et pour que s’ouvrent d’autres pistes. De Jamila à Yamina ; de Gessing (ou Hessing) à Jamila, de Lassalle à Yamina. Chaque épisode de l’histoire est repris en miroir et en dédoublements inattendus. Le lecteur s’y perd un peu parfois, mais n’est-ce pas le principe même du jeu de pistes ? Flash-backs, repérages des toponymes, des objets qui ponctuent de leurs signes la narration, et d’arbres, de rochers, de sentiers qui jalonnent les descriptions. Tout cela entre en scène et compose la mise en perspective éblouissante du récit.

Mais poursuivons la lecture. De Tafrent, Lassalle se remet en route avec un guide et trois mulets. Cet équipage cahotant grimpe en direction du col Tizi n’Arfamane. Et redescend vers Ouzli où Lassalle devra trouver un autre guide et d’autres mulets. En chemin surgit comme par miracle un individu qui aborde Lassalle. Un certain Ba Iken, sergent de son état, qui propose à Lassalle de le conduire jusqu’à Imlil et de lui venir en aide. Lassalle ne parle pas un mot d’arabe mais Ba Iken, lui, parle un français à « la prononciation impeccable ». Il sera désormais l’interprète tout terrain de Lassalle. Mais qui nous dit qu’il ne jouera pas double jeu sur le double échiquier de la mort du géologue et de celle de Jamina ? En tout cas, très serviable, très prévenant, mais impassible, Ba Iken se met en quatre pour accueillir l’étranger. Ba Iken entrecoupe ses gestes de détails sur la montagne et sur ses raccourcis. Mais s’il fait preuve de bonne volonté, il n’est pas certain que les éclaircissements qu’il apporte en soient vraiment. Ses interprétations sont invérifiables pour Lassalle. Néanmoins, ils dineront ensemble chez le cheikh Agouram. Lequel connaît tout de son district et au-delà mais n’a pas entendu parler de l’histoire de Jamila. D’ailleurs, sur ce sujet, Cheikh Agouram coupe court par une interjection monosyllabique : « La ! », « dont le sens est immédiatement accessible : c’est la dénégation absolue. »

Si le lecteur prend le temps de s’arrêter un peu pour reprendre souffle avant de poursuivre, il peut remarquer que le chiffre « trois » est omniprésent. Jusque dans les plus petits détails. Trois fauteuils / trois cadres / trois sacs / trois mulets… Trois chapitres composent le récit. Trois étrangers sont venus troubler la vie des autochtones. Moritz. Hessing (ou Gessing ou Lessing) / Lassalle. Weiss (remplacé au retour par Waton) / Pozzi / Piantoni. Puis Cheikh Agouram / Ba Iken / Idder. Idder, petit propriétaire terrien agressif voit d’un mauvais œil l’arrivée de Lassalle. Il craint d’être exproprié. Mais il craint davantage encore qu’un regard étranger vienne fouiner dans ses affaires. Et notamment sur ses liens avec les jumelles Jamila/Yamina. Qui est-il au juste, cet Idder qui se fait passer pour le frère des jeunes filles ? Quel rôle a-t-il joué dans la mort de Jamila ? Et dans celle du géologue ? Pourquoi se décide-t-il enfin à céder une part de son terrain ? Toutes ses interventions précédentes n’ont-elles été qu’une mise en scène ? Ou bien est-ce que Ba Iken lui a conseillé d’agir ainsi ? Pour quelle raison ?

Rien n’est jamais tout à fait certain dans les conclusions que le lecteur peut tirer de ses interrogations. Toutes les réponses sont possibles. Mais il faut être patient car le récit, simple en apparence si le lecteur se maintient au premier niveau narratif, se révèle en réalité complexe. La forme très travaillée joue un rôle déterminant dans cette complexité. Le temps s’étire dans la lenteur des quinze journées dont faits et dates sont consignés dans les cases de l’agenda de Lassalle. Le temps s’étire en trente-cinq chapitres. Sept pour la première partie consacrée à l’entrée en scène de Lassalle, à ses pérégrinations jusqu’à Imlil soit soixante-trois pages au total. Vingt-et-un chapitres et cent-quarante-huit pages pour la seconde partie consacrée aux différents déplacements sur les entours de l’Angoun, au travail de repérage lié à la piste, aux veillées et aux rencontres, aux déplacements nocturnes mystérieux, aux découvertes de Lassalle, la nuit dans la grotte, aux dialogues avec Ichou, le jeune muet qui l’accompagne dans la montagne… Et sept chapitres à nouveau et quarante-huit pages pour la troisième partie qui concerne le dénouement, le retour périlleux vers Assameur, aggravé par un orage et par le débordement d’un oued. Marqué par la perte dans les eaux tempétueuses de l’oued d’une pièce importante du puzzle. Le périple de Lassalle et les péripéties qu’il a affrontées s’achèvent dans la chambre d’Assameur où il retrouve le même décor – lit, moustiquaire, arbres ; les mêmes bruits, les mêmes jeux d’ombre et de lumière, les mêmes ombres sur les murs et sur le carrelage ; les mêmes objets. Avec des variations infimes. À peine perceptibles. Changements de place dans le décor ou disparitions. Variations aussi dans la perception que Lassalle a des objets qui l’entourent, chargés d’images et d’interprétations qui se superposent aux formes réelles. Les objets eux-mêmes jouent un rôle primordial, qui peuvent aussi se charger de signes nouveaux. Et d’une histoire.

Ainsi de « cet ustensile en terre cuite » qui poursuit Lassalle depuis le début de son aventure, ustensile

« rebelle à toute symétrie, avec son manche court de travers et sa masse sphérique démesurément grossie – de cet enfumoir aperçu pour la première fois le lendemain dans le bureau du capitaine, revu le jour même au souk du haut de la terrasse de la « mahakma » et beaucoup plus tard à Imi n’Oucchène, un soir, au coucher de soleil, brandi à bout de bras comme une arme.

L’objet est là maintenant, à portée de main, redécouvert sur le souk au hasard du coude à coude sous le soleil accablant, soustrait pour un prix modique à l’ébahissement du potier, peu après que l’adjoint du capitaine l’a fait disparaître de la cheminée du bureau pour y substituer un nouvel agencement décoratif : des piles de revues techniques, de registres et de formulaires. »

On pourrait s’imaginer que le récit tourne en boucle puisque Lassalle revient à son point de départ. En réalité, entre temps, le récit a suivi d’autres méandres, les pistes ont bifurqué, débouchant sur d’autres intersections, d’autres embranchements. Davantage qu’en cercle, le récit semble procéder par spirales. Avec ses retours en arrière et ses anticipations. Ses descriptions qui se réitèrent, en apparence à l’identique, mais qui comportent de menus écarts, à peine perceptibles. Et ce à intervalles réguliers.

Ainsi peut-on lire dans l’incipit cette observation :

« Sous l’effet de la torpeur, le point de vue se dédouble, se multiplie. Entre l’œil et l’objet le sommeil s’interpose ; l’attention peu à peu s’affine, analysant les perspectives, improvisant des variations sur le schéma simplifié qui d’ordinaire s’offre à elle. Les contours s’estompent, les plans se distendent ; au seuil de la pénombre, le cloisonnement s’effrite : sur des données nouvelles, l’espace blanc se réédifie. »

Et dans les dernières pages :

« Tout se réduit désormais à un seul grand rectangle, à l’intérieur même duquel s’opèrent les variations : déplacements de lignes, translations de surfaces, apparition de nouveaux assemblages qui, sitôt édifiés, se désagrègent avec une lenteur implacable. »

N’y a-t-il pas là une définition possible de l’écriture telle que la pratique si excellemment Claude Ollier, tout au long de ce roman éblouissant qu’est La Mise en scène ?

La différence majeure entre le début et la fin du roman vient de ce qu’à son retour, Lassalle sait. Il a compris. Il porte sur ses épaules le poids des circonstances de la mort des deux victimes. De retour à la chambre d’Assameur, le corps fourbu par les fatigues du voyage, Lassalle somnole. Dans son demi-sommeil, les images se fondent. Les scènes vues et les scènes imaginées s’entremêlent. De sorte que le corps de Lassalle semble soudain fusionner avec celui du géologue en train de mourir. Déchiqueté par sa chute dans le ravin où il s’est abîmé. À qui appartient ce « corps allongé », qui « glisse à contre-courant, immobile, les jambes raidies, les bras serrés contre la poitrine, la nuque droite, les yeux grands ouverts » ? À Lessing ou à Lassalle ? À l’un et l’autre peut-être.

Le lecteur l’aura compris. Ce premier roman de Claude Ollier est une œuvre majeure. Une talentueuse mise en scène de l’écriture romanesque. Passionnante et magistrale.

Angèle Paoli

D.R. Texte angèlepaoli

|