La Lampe allumée si souvent dans l’ombre regroupe des textes écrits entre 1986 et 2011 non pas sur des créateurs (principalement des poètes) qu’aime Ariane Dreyfus et qui l’ont portée mais avec eux. Avec chacun d’eux, différemment. En leur prenant la main. En leur prenant la main de telle façon que c’est sa main à elle qu’elle tient, tant main agrippée et main attrapant deviennent indistinctes. Indistinctes au point qu’on ne sait plus qui fait avancer l’autre. Indistinctes comme si elles l’avaient toujours été, au point qu’il paraît de plus en plus absurde, au fur et à mesure de la lecture de La Lampe allumée si souvent dans l’ombre, de se poser la question de savoir qui a pris l’autre. Qui l’a prise pour en prendre soin. Tant elles avancent ensemble. « La poésie quand nous la faisons ». Nous ; toujours.

Si les créateurs aimés par l’auteure lui ont pris la main, ça a été à chaque fois grâce à un détail, ou à plusieurs détails, auxquels elle s’est arrimée. Pour vivre. Et ces détails continueront à l’aider à vivre, elle le sait. Pour toute la vie, comme disent les enfants. Il n’y a pas d’assèchement de leur présence.

Une phrase amie, dans un livre aimé, c’est pour Ariane Dreyfus de la musique. Mais soyons plus précis. C’est de la musique telle qu’elle a été peinte par Edouard Vuillard dans Misia au piano (1899). Tout dans les coloris semble être le résultat du toucher des doigts sur le piano. C’est comme si la pièce dans son ensemble était, dans la façon qu’elle a de paraître à la vue, l’émanation de la musique jouée dans l’instant. C’est comme si elle se trouvait colorée par chaque arpège naissant du piano, de la moquette aux motifs du papier peint en passant par le plateau en argent posé sur le couvercle du piano. Et jusqu’aux flacons de verre qui le composent. Et même jusqu’aux liqueurs qui font luire le verre des flacons.

C’est cela une phrase amie pour Ariane Dreyfus : une façon de transfigurer la vie, dans son quotidien le plus répétitif, dans ses structures les plus communes. Une façon de faire sourdre la beauté de nos décors les plus habituels. Une façon également d’être abritée, d’être abrité. Une seule phrase peut contenir une vie. Celle du cœur de celui ou celle qui l’a tissée. Et, dans le même temps, une seule phrase peut prendre dans ses bras une vie se situant très loin d’elle, et pourtant devenue proche, grâce à cette féerie qu’est la lecture. Une seule phrase peut prendre soin d’une vie. Oui. En prendre soin comme mains refermées sur un secret. Puisqu’une phrase peut être répétée et répétée encore (ce que fait l’auteure avec les phrases qu’elle aime). Murmurée. Ce murmure finissant par se confondre avec le murmure du cœur, au point de tempérer son élan.

Ariane Dreyfus depuis son enfance s’aide de citations, comme de mains tendues. Elles avaient le pouvoir de « fées consolatrices », quand le ventre se nouait d’angoisse. Les phrases amies sont restées semblables à des « présences préférées », en ce sens qu’elles continuent à sauver. Et « être au monde » devient pour l’auteure « être sensible à la contiguïté flottante de ses présences préférées, et écrire mettre directement sur la page (et cela grâce une littéralité sans partage) leurs configurations clignotantes ». Voilà pourquoi cette récolte de citations, brins d’herbes cueillis sur les chemins de lecture, mais aussi fleurs sauvages, qu’Ariane Dreyfus fait depuis toute petite donc, et qui n’a jamais cessé, voilà pourquoi cette récolte est l’une des sèves qui nourrit chacun de ses recueils. Mais là, avec ce présent livre, revivifiant le genre de l’essai, Ariane Dreyfus peut donner toute la place à ses phrases amies. Au point que La Lampe allumée si souvent dans l’ombre est d’abord cela : une maison construite pour que toutes ces citations puissent continuer leur vie d’herbes folles, de lys, d’edelweiss. Une maison construite pour qu’elles puissent vivre ensemble. Toutes ensemble. Et Ariane Dreyfus, dans chacun des textes qui composent La Lampe allumée, lesquels tutoient et l’étude libre et le compte rendu engagé, s’arrange pour faire vivre chacune d’elles. En faisant en sorte de la restituer à son courant, et ce bien qu’elle soit loin de son point d’ancrage, de sa terre nourricière. En faisant en sorte de la redonner à son élan. Celui qui l’a vue naître. Qui l’a fait naître. À son flux. À sa nécessité.

L’on n’est ainsi nullement face à un travail universitaire. Il ne s’agit pas pour l’auteure de se servir des citations comme d’arguments aidant la production logique d’un discours. Il ne s’agit pas non plus de les essorer, pour leur faire rendre leur jus. Leur suc. Chaque citation conserve sa part d’énigme. Tant il est vrai que la beauté est énigme. Et ne peut nous frapper, nous atteindre, que comme telle. La beauté, mais aussi l’évidence. Car très souvent les citations choisies ont pour nous ce visage. Aussi, prendre soin de l’énigme, cela demeure, à bien des égards, l’essentiel. Ariane Dreyfus le sait bien qui tisse une prose qui n’est nullement façon qu’aurait la citation, dans sa mise au jour, d’atteindre une explicitation par quoi elle nous livrerait son secret. L’auteure, en déployant une prose qui s’apparente également par certains aspects à un poème en prose, cherche précisément à ce que soit lisible l’éblouissement contenu en chacune des citations. Puisque c’est cet éblouissement qui l’a poussée à conserver chacune d’elles, et à faire qu’elles se trouvent sans discontinuer dans son herbier de lectrice, mais aussi de spectatrice de films, de spectacles de danse, ou de cirque…

En somme de marcheuse sauvage sur les rives du monde, lorsqu’il met en lieu, par l’art, des êtres ensemble, dans le fait d’exister, de s’aimer. Des êtres ensemble, si l’on donne à ce mot toute l’éthique qui lui revient. « Nécessaires me sont les arts », écrit Ariane Dreyfus, « qui se fondent sur une géographie et une morale de la relation entre les êtres, et une projection de son propre corps dans ce qui est possible au monde : ces derniers temps le cirque, pour dire l’humanité fragile mais acharnée ; et depuis longtemps […] la danse et le cinéma qui rendent l’amour visible et nous font croire aux gestes d’amour, à l’importance de les faire, de les donner en chemin, petits cailloux sur la route, qui pas à pas nous sauvent ».

Mais, parce que ces rives du monde, même si l’art est un havre de paix pour l’auteure, restent souvent balayées par le vent, l’herbier est avant tout un herbier de vie, pour les jours de pluie comme de soleil, tant il est vrai que l’ombre peut alors d’autant mieux venir nous toucher.

Si l’auteure fait en sorte que la citation soit rendue à son énigme, c’est pour qu’elle nous atteigne au plus profond. Parce que l’écriture n’a de sens pour elle qu’en tant que rencontre avec le lecteur. Avec une lectrice, un lecteur. Rencontre par quoi l’auteure sans cesse se remet au monde. Par quoi sans cesse elle renverse la tristesse, aussi. « Heureusement la poésie me réveille en me forçant à m’adresser, qui est toujours aussi me dresser, tourner la tête et tendre les oreilles. Et, forcément, suggérer au lecteur de faire pareil. Poésie qui s’écrit pour faire place à l’autre et vice-versa ».

Il s’agit d’être ensemble, toujours, on ne le dira jamais assez. La Lampe allumée, elle l’est pour le lecteur. Le livre est la maison. Chaque auteur(e) évoqué(e) est une lampe. Et chaque citation cette façon qu’a la lumière d’être réalité sans contours (puisque rendue à sa force de surgissement, rendue à son énigme) sourdant de l’ampoule.

Et si les citations sont lumière, c’est bien parce qu’au travers d’elles il s’agit toujours, pour Ariane Dreyfus, de dire l’amour. Mais attention, l’amour n’est pas un thème. Non, les livres d’Ariane Dreyfus sont des livres aimants, des livres amoureux. De même que ce sont des livres heureux, faisant davantage que donner place au bonheur. Ariane Dreyfus parle ainsi de la langue qu’elle emploie comme d’une langue « plus souveraine que moi-même car elle est aussi celle d’autrui. Sans cesse rappeler au lecteur cette force-là pour que s’aimer dans la langue soit possible : le poème est ce lieu où ni lui ni moi ne sommes mais où nous sommes ensemble. Aussi l’amour n’est-il pas un thème poétique, c’est au contraire écrire un poème qui devient de l’amour. Quand James Sacré dit : « Le poème comme un geste intime qui pense à l’autre », quand Roland Barthes affirme : « L’écriture, c’est quand le texte désire le lecteur », quand Stéphane Bouquet souhaite « être dans la langue comme dans un amour », ils rappellent la règle majeure.

En faisant advenir l’amour par le poème, et par la prose comme avec La Lampe allumée, Ariane Dreyfus dit cette façon qu’a l’éblouissement de prendre corps. Et de continuer. De durer doucement, sans jamais forcer le cours du murmure. Il est toujours question d’amour chez l’auteure. D’amour vivant, dans chaque texte. D’amour vécu comme partage. À jamais vif, à jamais recommencé. Le sexe (si présent) est en ce sens le prénom très précisément épelé de l’amour. Car être deux, être ensemble, ce n’est jamais une abstraction pour l’auteure. C’est quelque chose de très concret. « Il n’y a pas de plus grand cadeau que l’on puisse faire à quelqu’un que de l’accepter dans sa présence physique. L’existence est un don que l’on se fait les uns aux autres, et pas uniquement en donnant naissance à un enfant. Être née une fois ne suffit pas pour vivre. Il faut arriver à être là, rebondir vive par les contacts mais ce n’est pas tous les jours ». L’amour pour Ariane Dreyfus, c’est ce précisément par quoi le monde devient concret. Ce par quoi il nous rejoint. Au plus intime, au plus profond de nous. Et en nous rejoignant fait qu’on se rejoint soi. Tant il est vrai que pour s’atteindre soi il n’est que de faire un détour par l’autre, détour rendu ébloui par la douceur, la tendresse, mais aussi l’intensité du désir.

Dire que La Lampe allumée est un livre aimant, faisant advenir l’amour (et non un livre sur l’amour) ne serait ainsi pas exagéré. Amour pour des auteures. Des auteurs. Qui l’ont aidée à vivre, comme Colette. Qui sont aussi des présences très proches, au quotidien, comme Eric Sautou, ou Stéphane Bouquet. Amour pour des livres, comme Lolita de Nabokov. Pour, dedans les livres, des phrases. Amour pour des spectacles. Amour pour des films. Pour des images. Amour pour des visages.

Et, alors que paraît chez Corti ce livre couvrant plus de vingt ans d’écriture critique, faire reparaître aujourd’hui le premier recueil d’Ariane Dreyfus devient possibilité offerte au lecteur de découvrir à quel point son œuvre est unitaire dans son ensemble. D’une unité si forte qu’elle en devient musicale. Mais de quel livre parle-t-on au juste ? Il s’agit de L’Amour 1, paru en 1993 aux éditions De, grâce à Ludovic Degroote (1). Si ce court recueil a été republié dans sa transcription dans le livre que nous avons consacré à l’auteure (2) (voir Ariane Dreyfus, Éditions des Vanneaux, collection « Présence de la poésie », 2012, pp. 97-100), il paraît plus que jamais opportun de le donner à redécouvrir aujourd’hui dans sa belle graphie originelle qui, en poussant la lecture à survenir peu à peu, pas à pas, nous amène à boire toute l’eau contenue dans chaque image (sans qu’il nous soit possible de savoir, avant de l’avoir bue, quel goût elle a : sucré, salé).

Déjà, dans ce premier livre, il y a en germes « tout » Ariane Dreyfus. Cette place – toute la place – donnée à l’amour. Cette façon qu’a la syntaxe d’être vacillement, pour, ce faisant, pousser le lecteur à déshabiller son regard de ses attentes préalables et faire qu’il soit surpris. Intensément surpris. Au point que l’image puisse l’emporter sur son frêle esquif. Au point que chaque image puisse être courant à chaque fois singulier l’emportant. Jusqu’au soleil ébloui de vivre. Jusqu’à la rencontre avec l’autre, peu à peu épelée. Par l’amour. Sur le lit qui est pour Ariane Dreyfus une page, à chaque fois une page que les corps rendent vivante. Les corps présents par les mots. Présents, vrais corps, car le langage, c’est nous qui le faisons ; et nous le faisons à chaque fois pour une autre, un autre. Et nous le faisons ensemble. « Les mots de la langue deviennent alors vraiment désirables, vraiment pour vivre, car dans cette langue le corps est là, il est même […] ce qui les réalise ».

Matthieu Gosztola

D.R. Texte Matthieu Gosztola

pour Terres de femmes

______________________________________

(1) Qu’il soit ici chaleureusement remercié d’avoir le premier donné à lire l’écriture d’Ariane Dreyfus ; et rappelons, par la même occasion, combien lui-même est un grand poète : son récent Monologue paru chez Champ Vallon est bouleversant, au-delà de tout ce que l’on peut en dire.

(2) Avec de légères modifications voulues par l’auteure, ce qui rend très stimulant pour le lecteur de se reporter à ce volume de la collection « Présence de la poésie ».

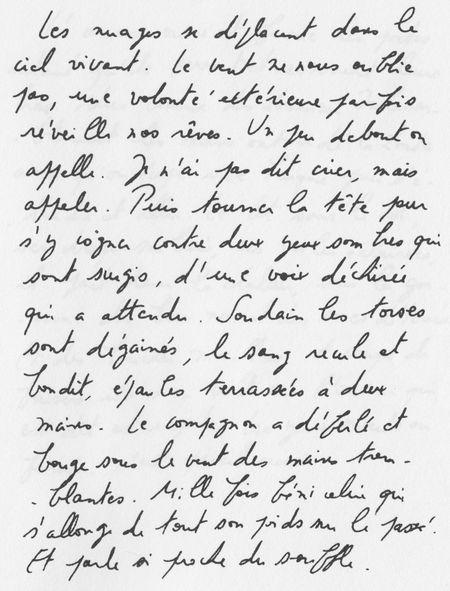

L’AMOUR 1

(dans sa graphie originelle)

SUITE ►►►

![CUT UP - Je suis toujours parti des documents (écrits ou images). Ensuite : extraction des documents de leur contexte [ici, journaux] CUT UP - Je suis toujours parti des documents (écrits ou images).](/wp-content/uploads/2025/09/6a00d8345167db69e2017c366e0928970b-300wi.jpg)

![Chaque auteur(e) évoqué(e) est une lampe. Et chaque citation cette façon qu’a la lumière d’être réalité sans contours [...] sourdant de l’ampoule Les citations sont lumière](/wp-content/uploads/2025/09/6a00d8345167db69e2017d406b16c8970c-320wi.jpg)